京都観光 祭と行事 祇園祭

京都観光 祇園祭 祇園御霊会の創始

869年都を中心に疫病が蔓延しました。これは午頭天王や疫神の祟りによるものであるとされ、祇園社司卜部日良麻呂が勅を奉じ、矛六十六本を立て、神泉苑で疫病退散の神事を行ったことが、祇園御霊会の始まりとされています。現在の祇園祭の主役ともいえる鉾や山が登場するのは、南北朝時代から室町時代にかけてのことです。山鉾や種々の芸能は「風流」の代表と言えます。

京都観光 祇園祭 御旅所と神輿渡御

祇園会の創始と深く関係するのは「御旅所」の創設です。御旅所とは一年のある一定期間に限り本社から移されて滞在するための社殿です。祇園社では、十世紀末に大政所御旅所と少将井御旅所が創設されました。かつては旧暦六月七日に神輿が御旅所に渡御し(神幸祭)、旧暦六月十四日に御旅所から祇園社に還御しました(還幸祭)。1591年豊臣秀吉が現在の四条寺町に移転しました。

京都観光 祇園祭 御霊信仰と午頭天王

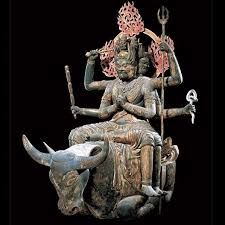

御霊信仰は、平安時代にインドを起源とする午頭天王信仰と習合して定着しました。午頭天王は日本では疫神の代表格とされ、その力によって他の御霊たちを鎮めようとしました。祇園社の三基の神輿にはそれぞれ午頭天王、妻である頗梨采女、子供である八王子が乗っていました。

京都観光 祇園祭 祇園祭の山鉾行事

現在の祇園祭の山鉾行事は昭和五十四年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。また平成二十一年には、ユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されました。文献上、鉾や山が祇園会に登場するのは十四世紀初めで、「風流囃子物」と呼ばれました。鉾や山を経済的に支えたのは、富裕な商人たちでした。神輿渡御に付随した出し物であった山鉾は神輿以上に注目を集めるようになり、華美に変身してゆきました。町衆が主導する祇園祭の山鉾のルーツが伺えます。

祇園会は、応仁・文明の乱によって三十三年間中止を余儀なくされました。明応九年(1500)に町衆の力によって前祭二十六基、後祭十基の山鉾が巡行し復興を遂げました。この頃からくじ取りが行われるようになりました。近世に入ると、山鉾町周辺の町々が、特定の山鉾の寄町となって山鉾の経費を援助する寄町制度が整いました。

京都観光 祇園祭 明治時代以降の変革

明治維新により、祇園社は八坂神社と改められ、祭神も仏教系の午頭天王は廃され、素戔嗚尊を主神とする神道系一色に変わりました。改暦により七月十七日に神幸祭、七月二十四日に還幸祭という日程に改められました。寄町制度も廃止され、清々講社が結成され現在に至っています。戦時中は中止されていた山鉾巡行は昭和二十ニ年復活しました。昭和三十一年には巡行路が変更され、四条烏丸→四条寺町→寺町松原→松原東洞院が 四条烏丸→四条寺町→寺町御池→烏丸御池に改められました。さらに昭和三十六年には 四条烏丸→四条河原町→河原町御池→烏丸御池に改められ現在に至っています。昭和四十一年から平成二十五年までは山鉾巡行は十七日だけとなっていましたが、平成二十六年には本来の十七日と二十四日に行われるようになりました。

関連する投稿

現在の記事: 京都観光 祭と行事 祇園祭